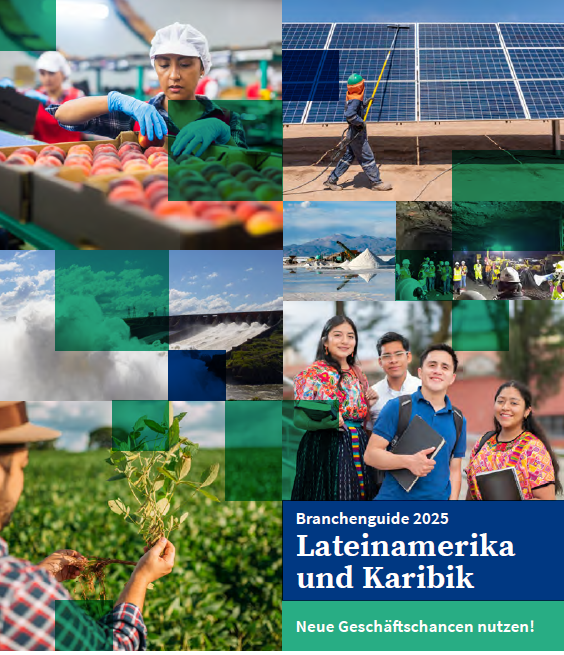

Global trade is undergoing a fundamental change that is having a noticeable impact on German companies. For its latest "Going International 2025"…

PartnerInPeru

Hashtag